Ein erschreckender Blick in zwei fusionierte Männerherzen

Ein brillantes Marketing…

Etwas lässt sich kaum bestreiten: als Marketingprodukt ist dieses Buch ein ganz grosser Wurf! Hinweis darauf ist schon nur die Tatsache, dass das Buch im Wallis schon zwei Tage nach Auslieferung in der Migros zu kaufen war, zwischen Pampers und Bioreis. Erstaunlich ist das nicht: es könnte sich ja wirklich um „ein einzigartiges und sicherlich historisches Werk“ zu handeln, das „eine neue Ära einläutet“, wie das der Klappentext vollmundig verspricht.

Jedenfalls sieht schon der Umschlag ganz danach aus: da prangt als Autor an erster Stelle der emeritierte Papst und zwar einfach als „Benedikt XVI.“ ohne seinen bürgerlichen Namen in Klammern, wie das bei früheren Werken jeweils immer der Fall war, wenn diese einen persönlichen (d.h. wissenschaftlichen oder spirituellen), nicht einen lehramtlichen Charakter hatten. Also heisst das doch im vorliegenden Fall: der emeritierte Papst hat sich nach 6 Jahren zähneknirschenden (und daher regelmässig gebrochenen) Schweigens offenbar nun doch entschlossen, zum not-wendigen Gegenpapst zu werden. Und da ihm dieses anspruchsvolle Amt mit seinen 92 Jahren doch Respekt einflösste, hat er seinen engen Freund, Kardinal R. Sarah, zur Mitarbeit („collaboration“, S. 14) eingeladen - dies erfährt man aus der editorischen Notiz von Nicolas Diat (einer seltsamen Mischung aus langjähriger, devoter Sarah-Marionette und rechtskonservativem Verlagsmanager bei Fayard, Paris).

Freilich – schon am Tag der Auslieferung entfesselte sich auf höchster Ebene ein wüstes Pfaffengezänk zwischen Ex-Papst und Kardinal, bei dem es um die genauen Umstände der Entstehung des Buches ging und besonders um die Rolle, die der emeritierte Papst darin gespielt habe. Wie es wirklich gewesen ist, weiss nur Gott, für Aussenstehende bleiben aber nur zwei Möglichkeiten, die beide gleichermassen verheerend sind: entweder hat der frischgebackene Gegenpapst plötzlich doch kalte Füsse bekommen und einen Rückzieher gemacht oder aber der Kardinal hat seinen greisen Busenfreund instrumentalisiert um seiner Position mehr Gewicht zu verleihen und seine künftige Karriere zu sichern.

Wie auch immer: für den Verlag hat sich das Ganze ohne Zweifel gelohnt und wird auch weiterhin Früchte tragen – eben wie gesagt: marketingmässig ein ganz grosser Wurf…

…für einen jämmerlichen Schnellschuss

Für die Leserschaft ist aber nicht die Entstehungsgeschichte oder der Markterfolg eines Buches von Bedeutung, sondern der Inhalt – und hier wird man nun bitter enttäuscht.

Diat beschwört zwar in seiner editorischen Notiz (S. 11-17) in bewegenden Worten eine hochgradig spirituelle und intime Atmosphäre des hochstehenden Dialogs, des flehenden Gebets und des gemeinsamen Schweigens, in der er selbst als überwältigter und dankbarer Zeuge sehen konnte, wie das Werk der beiden Freunde ganz langsam, tastend und organisch wuchs. Doch im gedruckten Text merkt man von all dem reichlich wenig. Im angeblich gemeinsamen Vor- und Nachwort (19-25; 165-173) wird „mit dem Hammer philosophiert“ bzw. kirchenpolitisch polemisiert und die beiden Hauptteile von Ratzinger und Sarah stehen völlig disparat und ohne jeden gegenseitigen Bezug nebeneinander (zwar nimmt Sarah immer wieder auf Ratzinger Bezug, zitiert dabei aber ausschliesslich aus älteren Texten oder Reden). Kurz – das Buch als Ganzes hinterlässt den Eindruck eines unausgegorenen Schnellschusses, der in grosser Eile und ohne jede Sorgfalt zusammengeschustert wurde.

Denselben Eindruck bekommt man, wenn man die Texte im Detail liest.

Der emeritierte Papst im Strudel der Schriftbeweise

Wenn man den „Sound“ der früheren, grossen Werke von Joseph Ratzinger im Ohr hat, tut die Lektüre der vorliegenden Skizze zum „katholischen Priestertum“ richtig weh. Dagegen helfen auch die dithyrambischen Vorschusslorbeeren nicht, die Diat dem Text vorausschickt („eine magistrale Darlegung, lectio und disputatio zugleich… ein festgefügter Gedankengang, reichliche Belege und eine feinziselierte Argumentationsstruktur“, S. 12) Im Gegenteil, die scheinheilige Lobhudelei macht erst recht klar, was man als Leser erwartet hätte und nicht bekommt. Und sie macht leider ebenso klar, was der Kardinal erwartet hatte und prompt bekam: einen grossen Namen und einen kleinen Text, der seiner aggressiven Ideologie nicht in die Quere kommt. (Dass sich Ratzinger selbst der Schwäche seines Textes bewusst war, zeigen die Auszüge aus seiner Korrespondenz mit Sarah, die letzterer seltsamerweise auf Twitter publiziert hat. Umso unverständlicher daher, dass der Text nicht schubladisiert wurde.)

Gewiss, der irenische und leicht abgehobene, gediegene Stil des früheren Ratzinger ist noch da. Aber schon die neuerliche Erklärung seiner bekannten „christologisch-pneumatischen“ Lektüre des Alten Testaments (S. 31-50) gerät ihm seltsam umständlich und diffus, zumal die privaten Erinnerungen (44f), die dogmatischen (42ff) und kirchengeschichtlichen (45-50) Exkursfragmente, die nachgeschoben werden, um die Methode zu erläutern, diese erst recht verdunkeln.

Und dann wird diese Methode aufgeboten, um den Priesterzölibat biblisch zu begründen – ein Vorhaben, das schon Paul VI. 1967 für unmöglich hielt (Sacerdotalis coelibatus Nr. 5). Ratzinger setzt dreimal an und die Argumentation versumpft ebenso oft…

Zunächst einmal (S. 51-56) setzt er mit Psalm 16,5f ein: „Herrn, mein Erbteil und mein Becher, in deiner Hand ist mein Los…“ Die Verse haben zwar, wie das ganze Gedicht, mit (atl. oder kath.) Priestertum überhaupt nichts zu tun, da sie aber im tridentinischen Ritus bei der Tonsur, die den Eintritt in den Klerikerstand markierte, Verwendung fanden und einst den Weihekandidaten Ratzinger beeindruckten, werden sie so lange traktiert, bis sie das gewünschte hergeben: So weist schliesslich der Becher ganz klar auf den Messkelch hin und damit auf die Eucharistie, die der Priester als sein spezifisches Erbland beackern darf (S. 55f). Und da Gott in diesem Psalm als Erbteil des Psalmisten erscheint und an andern Stellen (etwa Jos 13,14) die Leviten kein Stammesterritorium erhalten hatten, lässt sich dann scheinbar stringent schliessen, dass zum Messkelch nur greifen darf, wer wie die Leviten auf bebaubares Land, und das heisst „auf materielle Güter verzichtet“ (S. 54), und damit kann – man staunt - nur die Ehefrau gemeint sein (auf die die Leviten allerdings keineswegs verzichten mussten...). Schon der erste Schriftbeweis für ein Pflichtzölibat scheint mir nichts anderes zu sein als ein armseliges Gewurstel.

Das liegt nicht nur an der knorrigen Logik, die die alte Regel Nil sequitur geminis ex particularibus umquam nicht zu kennen scheint. Das liegt auch an den impliziten logischen Voraussetzungen, die gemacht werden und die ein erschreckendes Frauenbild offenbaren: die Gattin als „materieller Besitz" (natürlich, im Alten Testament [z.B. Ex 19,17] gehört sie neben den Sklaven, Eseln und Rindern zum Mobiliar - aber heute in einer Argumentation, die ernst genommen werden will?), die Gattin als Acker (natürlich, der Qoran [2,224] sieht das genauso, weswegen der Mann da auch gehörig pflügen darf - aber ein so schlüpfriges Bild in einer theologischen Abhandlung?).

Glatter geht der zweite Beweis – aber das auch nur, weil dort das Beweisziel schlicht vergessen geht: ausgehend von Stellen Dt 10,8; 18,5-8, die im II. Hochgebet anklingen, wird über ganze zehn Seiten (57-67) wortreich entwickelt, was es für den Priester heisst, wie einst die Leviten „vor Gott zu stehen und ihm zu dienen“. Ob eine Ehefrau dabei hinderlich wäre – darüber schweigt jetzt zum Glück des pneumatischen Exegeten Höflichkeit…

Ebenso ziellos ist der letzte Beweis: Weil Ratzinger am Abend vor seiner Priesterweihe Joh 17 meditiert hatte, bittet seiner Meinung nach Jesus den Vater am Schluss seines Abschiedsgebets nicht „für alle, die du mir gegeben hast“ (Joh 17,9), sondern nur gerade für die Priester: sie allein soll der Vater in der Wahrheit heiligen (Joh 17,17). Ob das einfacher geht, wenn sie zölibatär sind, erfährt man zum grossen Glück wieder nicht.

Kurz und gut: auch wenn man den vom Autor inkriminierten „methodischen Mangel in der Rezeption der Schrift als Wort Gottes“ (S. 29) überwindet und die Texte im Prokrustesbett seiner besseren Methode christologisch-pneumatisch foltert, geben sie eines nicht her: eine biblische Begründung des Priesterzölibats - zumal die wenigen Stellen, die wirklich das Thema betreffen würden (die Schwiegermutter des - ergo verheirateten - „ersten Papstes“ in Mk 1,29ff par. und die Wählbarkeitskriterien für Bischöfe, Presbyter und Diakone in 1 Tim 3,1-13; Tit 1,1-9) der Einfachheit halber schlicht unterschlagen werden. Sie würden ja allzu offensichtlich genau das Gegenteil dessen belegen, was man beweisen möchte.

Der Vollständigkeit halber sei aber doch angefügt, dass in Ratzingers ziemlich verunglücktem Text doch immer wieder stellenweise der alte Scharfsinn aufleuchtet – etwa dort, wo er bemerkt, dass das sogenannte „Kreuzesopfer Christi“ an sich nichts anderes gewesen sei als ein rein profaner Akt menschlicher Grausamkeit, der religiöses Gewicht und kultische Bedeutung nur dadurch erlangen konnte, dass Jesus beim letzten Mahl seinen Tod antizipierend als Pässachopfer gedeutet und sich selbst als neues Osterlamm zur Speise gegeben habe (S. 38f).

Der Kardinal im Gestrüpp der mystischen Hochzeit

Zeigte sich im Ratzinger-Teil die überhetzte Eile, in der das Buch entstanden sein muss, am sehr fragmentarischen Charakter des Textes, so erscheint sie im Sarah-Teil als zügellose Unordnung, die die Lektüre umso mehr erschwert, als Sarah das Thema des Zölibats auf einer sehr hohen Ebene angeht (er gilt ja als grosser Mystiker, weil er vor einigen Jahren fähig war, auf Hunderten von Buchseiten über die „Kraft der Stille“ zu reden). In seinem Text will er, fernab aller pastoralen Erwägungen eine „besänftigte und betende Reflexion über die spirituelle Realität des Weihesakramentes“ ermöglichen (S. 77). Damit möchte er die Priester unterstützen, die, entmutigt und desorientiert, leiden, – natürlich nicht am Zölibat, sondern an dessen dauernder Infragestellung.

Um dieser Infragestellung ein für alle Mal den Riegel zu schieben, gilt es, hieb- und stichfest zu beweisen, dass der Zölibat nicht einfach einer kontingenten kirchenrechtlichen Festsetzung entspringt, sondern durch ein „ontologisch-sakramentales Band“ mit dem Priestertum verknüpft ist (vgl. S. 79f, 161).

Diesen Beweis führt Sarah in einem argumentativen Rahmen, der den altorientalischen Fruchtbarkeitskulten, die man aus der Umwelt des Alten Testaments kennt, zu entstammen scheint. Er setzt an bei der Feststellung, dass Gott von allem Anfang an mit dem Geschöpf in einen „hochzeitlichen Dialog“ („dialogue nuptial“, S. 98) treten will. Das scheint zunächst nichts anderes zu sein, als die alte Metapher, die Hosea (1-3) in die biblische Tradition eingeführt hatte und die sich dann (zumal auch dank der allegorischen Deutung des Hohen Liedes oder von Ps 45) bis ins Neue Testament halten konnte, wo sie das Verhältnis von Christus und der Kirche veranschaulicht. Wenn es eine reine Metapher bleibt, ist dagegen nichts zu sagen, delikat wird es aber dort, wo das poetische Bild mit der materiellen Realität,, die es deuten will, vermischt wird: Im Alten Orient landete man da sehr schnell in der Kultprostitution, in der die menschliche Sexualität eingesetzt wurde zur rituellen Darstellung, Teilhabe und Unterstützung des sexuell vorgestellten Verhältnis von Schöpfer und Schöpfung. (Wie das gemeint war, sieht man etwa im ägyptischen Schöpfungsmythos von Geb und Nut oder im zeitlosen göttlichen Beischlaf am Anfang des Enuma elisch, der bis in Gen 1,2 nachhallt.) Deswegen war schon Hoseas Eheschliessung gewiss eine riskante und grenzwertige Form prophetischer Zeichenhandlungen (die jedoch singulär geblieben ist und aus der dann niemand je geschlossen hat, fortan müssten alle Propheten Huren heiraten!). Wenn man hingegen wie Sarah dekretiert, der Priester müsse völlig unmetaphorisch von Amtes wegen in persona Christi die Kirche heiraten und zwar in monogamer Ehe, weswegen er zölibatär bleiben müsse (das ist der Kern von Sarahs Argumentation), so vermischen sich hier die Ebenen genau wie in den altorientalischen Fruchtbarkeitskulten. Wer den Pflichtzölibat so begründet, konzipiert ihn im Grunde genommen als „negative“ Form der Kultprostitution (und dass diese dann in der Glut der mystischen Entrückung halt bisweilen positiv wird, haben – neben vielen anderen - vor einigen Jahren etwa die beiden französischen Dominikaner, die Gebrüder Thomas und Marie-Dominique Philippe OP besonders klar vordemonstriert). In dieser schwülen Denkungsart können dann so absurde Sätze fallen wie: „Jedes Mal, wenn ein Priester die Worte „Das ist mein Leib“ wiederholt, opfert er seinen sexuell bestimmten Körper („son corps sexué“) in Fortführung des Kreuzesopfers.“ (S. 130) Auffällig ist auch, dass sich im – durchaus nicht monogamen, sondern eigentlich polyandrischen – Dreieck Priester-Christus-Kirche auf der männlichen Seite Annäherungstendenzen zeigen, die vom Geturtel zur Verschmelzung gehen: „Die Freude des Priesters wird während der Heiligen Messe voll ausgelebt. Sie ist ja der Seinsgrund seiner Existenz und gibt seinem Leben Sinn. Am Altar hält sich der Priester in der Nähe der Hostie auf. Jesus blickt ihn an und er blickt Jesus an. (…) In diesem Moment wird der Priester mit Christus identifiziert und konfiguriert. Er wird nicht nur zum Alter Christus, zum andern Christus. Er ist wahrhaftig Ipse Christus, er ist Christus selbst. (…) In der Tat, am Altar stehe nicht ich dieser Messe vor, die uns zusammenführt. Jesus ist es, der ihr in mir vorsteht. Obwohl ich dessen unwürdig bin, ist Jesus wahrhaftig gegenwärtig in der Person des Zelebranten. Ich bin Christus: welche erschütternde Aussage!“ (S. 132f – Halladsch wurde für eine solche Aussage noch verbrannt!) Auf diese neue, noch nicht dogmatisierte Form von Realpräsenz darf sich der Priester am Vorabend kuschelnd („filialement blotti“) in den Armen Mariens vorbereiten (S. 133). Man sieht: die katholische Version der „Ehe für alle“, die Sarah hier entwirft, ist bedeutend wilder und weniger kleinbürgerlich als die von der Kirche bekämpfte säkulare Version…

Freilich – wer in all diesem mystischen Brimborium unter die Räder kommt, ist „die Kirche“, das kirchliche Fussvolk: wie eben bemerkt, wird dieses während der Messe von Jesus keines Blickes gewürdigt (beim hl. Pfarrer von Ars war das noch anders: da wurde vor dem Tabernakel sogar ein armer Bauer stundenlang angeschaut: „Je l’avise et il m‘avise!“). Und überhaupt wird der Kardinal nicht müde, immer wieder zu schildern, wie viel dankbarer und frenetischer der Priester vom Volk jeweils empfangen wird, wenn er nur alle paar Jahre zur Realisierung des eucharistischen Mirakels (S. 133) vorbeirauscht.

Damit ist auch das eine Problem der Amazonas-Synode, das das Buch überhaupt erst veranlasst hat, brillant gelöst und abgewehrt ist die „pastorale Katastrophe“, die eine häufigere Eucharistiefeier bedeuten würde, jedenfalls wenn deren Zelebrant nach den Kriterien von 1 Tim 3,1-13 geweiht worden wäre und Jesus von der Hostie aus auch dessen Frau und dessen Kinder anschauen müsste…

Frei nach Karl Kraus kann man sagen: Das Buch ist die pastorale Katastrophe, die es abzuwenden vorgibt. Aber sehr lesenswert ist es dennoch. Es zeigt nämlich, gerade weil es so schnell und unbedacht geschrieben wurde, ex obliquo zweierlei: einerseits wie gross die psychosexuellen Schäden sein können, die der Pflichtzölibat dort, wo er ideologisiert wird, bis in die Tiefen der Herzen verursacht. Und andererseits, wie unwahrscheinlich es gerade deswegen ist, dass er in naher Zukunft gelockert werden könnte.

«Toutes les architectures des hommes sont des propositions sur l’absolu.» (125)

Que dire d’un tel livre, tant il est vrai qu'"une parole, pour nous toucher, ne doit peser d'aucun savoir" (56)? Extérieurement, une série de 104 poèmes en prose, voltigeant tous autours de l’abbatiale de Conques, un chef-d’œuvre du 11ème siècle, qui a happé le poète lorsque, le 26 juillet 2017, il fermait les volets de la chambre No 14 de l’hôtel Sainte Foy à Conques et qui depuis lors le hante.

Ainsi, «la nuit du cœur» est aussi cette abbatiale, ses piliers, son bénitier, ses dalles, son parvis, et ses vitraux surtout, le tout reconstruit en paroles («Tout ce que je touche se change en encre.» 167). Mais c’est surtout un condensé de l’oeuvre de Christian Bobin, car «l’abbatiale de Conques est un aimant puissant. Mes songes se plaquent sur ses parois, attirés par le vide qui bourdonne à l’intérieur.» (108) On y retrouve donc tout ce qui peuple ses ouvrages précédents, de l’écriture qui tâtonne à la lecture qui illumine, de la mort qui libère à la forêt qui instruit, du moineau qui picore au Dieu qui se tait. «L’abbatiale de Conques est le dévoilement de la structure joueuse de l’univers.» (158)

De manière plus concrète et plus pratique, ce livre est aussi un guide touristique à l’intention de tous ceux qui ne sauraient plus ce qu’est une église (et ils sont nombreux, surtout parmi les croyants!). À eux, il leur livre un véritable mode d’emploi. «Les églises sont les tombes du dieu d’où il vient de sortir, y laissant le meilleur de lui, plié comme un linge : son silence.» (191) «D’ailleurs, si on s’entête et rentre dans une église, une cathédrale, une chapelle, peu importe, on voit qu’il n’y a à l’intérieur que nous-mêmes, c’est-à-dire moins que rien.» (185) «Ce qui fait le génie des églises, c’est qu’elles ne sont ni confortables, ni distrayantes. Les bancs son durs aux fesses. Les bougies ignorent nos crédulités. Un rien d’ennui persille notre pensée. Tout est fait pour que l’âme, avançant dans les allées, boite et – comme elle n’est que ce boitement - apparaisse enfin.» (117). «Les villages de France proposent souvent ce genre d’abri: une voûte basse, des bancs, des fleurs fanées sur un autel, au mur un dieu qu’on a oublié de décrucifier, la nostalgie de quelque chose plus ancien que l’enfance.» (150)

Assurément, les délégués des conférences épiscopales d’Europe, d’Amérique du Nord et d’Australie, qui, secondés par toute une armée d’éminents sociologues et théologiens, se réunissaient à la fin novembre à Rome sous les auspices du conseil pontifical de la culture pour débattre de la désaffection des églises considérées comme superflues vu le manque de catholiques pratiquants, et pour édicter des normes juridiques précises à ce sujet (promulguées le 17 décembre 2018), ne connaissaient pas «la nuit du cœur» de Christian Bobin. Celui-ci, deux mois auparavant, avait déjà mis en doute leurs propos en remarquant très justement: «Vous avez déjà marché dans une église dépeuplée? Eh bien, c’est ça: on glisse au-dessus des eaux de pierre bien plus qu’on ne marche. Et tu as rendez-vous avec qui? Avec ce qui apparaît quand les épreuves et les ondées nous ont dépouillés de notre moi auquel nous finissions par croire… » (125) «Oui, ils sont aimables, les moinillons, mais leur a-t-on dit qu’ils célèbrent leurs offices à l’intérieur d’une énorme lettre d’amour dont les pierres sont les consonnes, et les vitraux les voyelles?»

Pour une présentation plus juste, voir celle de l'auteur lui-même!

Für einen linken Populismus!

Populismus“ ist heute ein blosses Schimpfwort ohne jeden greifbaren Inhalt. Chantal Mouffe (*1943), eine belgische Politologin, die in London unterrichtet, gibt dem Wort wieder eine klare Bedeutung. Bei ihr ist Populismus eine politische Strategie, die eine politische Frontlinie aufbaut, indem sie die Gesellschaft in zwei Lager aufteilt und zu einer Mobilisierung der „Benachteiligten“ gegen „die an der Macht“ aufruft (20). Diese Strategie, die an sich eine blosse Methode ohne bestimmten Inhalt ist, empfiehlt die Autorin den serbelnden sozialdemokratischen Parteien Europas. Heute erleben wir nämlich einen „populistischen Moment“: die neoliberale globalisierte Wirtschaft, die sich seit bald 40 Jahren austobt und im Namen der (Handels-)Freiheit die Gleichheit gebodigt hat (und gleichzeitig auch die alten Sozialdemokratischen Parteien) – diese allesbeherrschende Wirtschaftsordnung kommt seit der Krise von 2008 arg an ihre Grenzen. Damit besteht die Chance, die neoliberale Hegemonie auszuhebeln und innerhalb unserer demokratischen Systeme eine neues Verhältnis zwischen wirtschaftlichem („Freiheit“) und politischem („Gleichheit“) Liberalismus herzustellen, das weniger sozial- und umweltschädlich wäre, als das bestehende kapitalistische. Voraussetzung für eine solche Ablösung der bestehenden neoliberalen Hegemonie ist, dass „die Konstruktion eines Volkes“ (71-91) gelingt, das gegen eine Oligarchie gehetzt werden kann, die es in verschiedener Hinsicht benachteiligt.

Das knappe Büchlein ist stellenweise zwar etwas abstrakt (das Werk einer Politologin, halt), enthält aber jede Menge auch sehr konkreter Hinweise: etwa zur „Verwandlung der Sozialdemokratie in den Sozialliberalismus“ (44) seit Blair (36-46), zur Funktion politischer Parteien (68f), zur Bedeutung der Gefühle und der Kunst in der Politik (85-91).

Hier ein Interview mit der Autorin samt Textauszug: https://www.republik.ch/2018/09/08/wir-brauchen-einen-populismus-von-links?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=republik%2Fnewsletter-editorial-feuilleton-mouff-und-nahr

Georges Bernanos – sermons d’outre-tombe

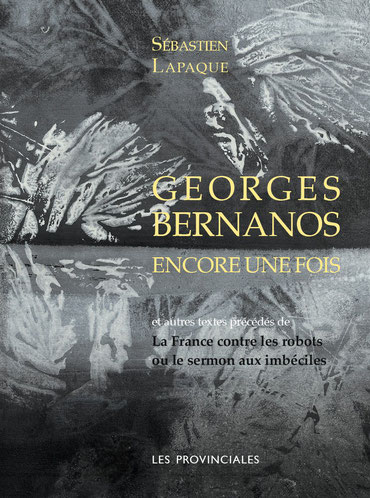

Il y a 70 ans, le 5 juillet 1948, mourait Georges Bernanos. Voilà bien l’occasion de lire ou de relire le brillant essai de Sébastien Lapaque, Georges Bernanos – encore une fois, paru en 1998 et réédité récemment en édition augmentée (Provinciales 2018, 184 pages).

On y découvrira avec stupeur l’actualité d’un intellectuel oublié. Sa violente critique du monde moderne reste – hélas - pertinente aujourd’hui plus que jamais, ce qui montre bien, à quel point elle a dès le tout début été sous-estimée.

Dans l’église catholique notamment, où depuis 50 ans l’on se complait dans des tempêtes de bénitier, que l’on tente d’endiguer en multipliant la paperasse grandiloquente produite lors d’innombrables synodes, congrès, colloques et forums, on aurait tout avantage à relire ce prophète dérangeant. On y verrait très vite ce qui, au-delà des analyses savantes et des options stratégiques, devrait constituer le noyau du message chrétien…

Le début de l’essai en dit long tant sur le style que sur les visées de cette stimulante initiation à un auteur, que l’on devrait enfin écouter:

L'homme moderne est abandonné à la satisfaction de ses égoïsmes. A son âme, il a substitué une conscience. A Dieu, il préfère les vertus. Il ne songe pas à préserver ce qui le dépasse. Le don, cette folie sur laquelle fut élevée notre civilisation, lui est aussi étranger qu'aux robots ses maîtres. Renonçant à sa liberté, il n'obéit qu'à celui qui le programme. La télévision, le travail et les loisirs, les joies et les peines, tout est programmation.

Les dogmes, aujourd'hui, ne sont pas moins nombreux qu'hier. La dévotion est requise en des objets aussi imprévus que l'économie de marché, le progrès ou l'unification du monde autour d'une morale planétaire. On cherche en vain l'art qui accompagne cette nouvelle religion. La beauté des anciens cultes était le fruit de quêtes fiévreuses, d'âmes rongées par le doute. Bromure dans d'orgueilleuses certitudes, l'homme moderne mène une vie mécanique, sans Histoire et sans surprises.

Qu'on ne prétende pas qu'il n'est plus un homme de foi. Son drame est de ne pas connaître le doute. Son malheur est d'avoir recouvert son âme d'une épaisse couche de résignation, comme on rebouche un puits trop profond. L'hérésie, expliquait Pascal, n'est pas l'oubli de la vérité, c'est l'oubli de la vérité contraire. L'apostasie de l'homme moderne n'est pas de ne plus croire, elle est d'avoir cessé de douter, d'adorer naïvement tout ce qu'on lui propose. La moindre invention l'enchante. La plus petite machine l'émerveille. Jamais il ne se demande ce qu'il deviendra dans le monde où le bonheur aura été rendu obligatoire.

A rebours de cette religiosité de fourmilière, Georges Bernanos est le témoin d'une vie intérieure dont les hommes libres ont fait leur camp retranché. Dans un siècle sûr de sa règle matérialiste, il est le romancier de l'âme, le témoin d'êtres confrontés au scandale du mal et engagés dans le tragique mystère du salut.

Il n'a rien d'un conservateur. Les dispositions héroïques dont il assure la continuité sont trop anciennes pour n'être pas nouvelles, trop surannées pour n'être pas révolutionnaires.

Il n'est pas un grincheux. Plus grand et plus noble que cela. Un "emmerdeur"; écrit Marc-Edouard Nabe quelque part dans son journal. Le mot est sans malice, flatteur même. Seuls les petits marquis des lettres, devenus littérateurs comme d'autres deviennent comptables ou épiciers, oublient que c'est la vocation première d'un écrivain, son premier devoir.

Emmerdeur, l'écrivain, emmerdeur, le chrétien. Les évêques télégéniques le négligent, mais c'est la mission d'un baptisé dans un monde qui tente depuis vingt siècles d'oublier qu'il fut racheté. Le chrétien, à moins de se renier, est porteur d'une vérité emmerdante. Bernanos fut habité par cette réalité. Il ne consentit jamais à se soumettre aux mensonges d'un parti sous prétexte que son combat était le bon. Il n'admit jamais de se fixer à droite pour dénoncer l'erreur de gauche, ni de se camper à gauche pour pourfendre l'erreur de droite. Son camp fut celui de la justice et de la vérité, du terrible scandale de la vérité.

(13-15)

Ce qu’une conversion révèle aussi…

Le «récit d’une conversion inattendue» qui constitue la première partie du livre de Lucille Leani (un «recueil de poèmes bibliques» de 50 pages en formant la seconde partie) est d’une lecture attrayante, sans que pour autant l’on comprenne le moins du monde les raisons de l’illumination subite qu’il évoque. En cela, l’expérience vécue par l’auteur se range très exactement dans la longue lignée de conversions dont est parsemée depuis le tout début l’histoire des religions.

En effet, vues de l’extérieur, toutes les conversions sont toujours «inattendues», ainsi que le souligne le sous-titre, et par là même incompréhensibles. Le déclic intérieur éprouvé par les converti(e)s - le «clin Dieu» dont parle très finement le livre (38) – se produit depuis toujours dans des situations parfaitement banales: pour le Bouddha, lorsqu’il aperçoit l’étoile du matin, pour Jésus, lorsqu’avec des centaines d’autres curieux, il se fait baptiser par un prédicateur à la mode, pour Paul, lorsque, comme tant d’autres avant et après lui, il chevauche sur la via maris près de Damas, pour Augustin, lorsqu’il entend des enfants chanter une comptine, pour Jakob Böhme, lorsqu’il regarde sa channe en mangeant, pour Claudel, lorsqu’il entend le Magnificat du ton Royal, que depuis le 16ème siècle des milliers de fidèles avaient entendu avant lui, pour André Frossard, lorsqu’il entre tout bonnement dans une église - et pour Lucille Leani, lorsqu’on lit en sa présence un texte que probablement la plupart de ses lecteurs connaissent pour l’avoir eux aussi déjà entendu sans en avoir été bouleversés.

Une conversion n’est jamais causée par les circonstances, dans lesquelles elle se produit, et ne peut donc être ni expliquée ni comprise par elles. Une conversion est toujours parfaitement privée et donc incompréhensible pour autrui, étant une simple prise de conscience, grâce à laquelle, à l’intérieur d’elle-même, une personne tout à coup se sent exister face à une altérité radicale et absolue, dans laquelle elle se réfléchit.

Si pourtant, malgré ce caractère strictement privé et impénétrable, un récit de conversion demeure intéressant, c’est qu’il nous rappelle des expériences analogues que chacun de nous a fait dans sa vie: déjà entre 2 ou 3 ans, lors d’une première «conversion», tout enfant découvre une première fois son existence et en sera durablement bouleversé - à tel point que dorénavant, il parlera à la première personne et dira «je», les circonstances (toujours banales) de cette découverte constituant ses tout premiers souvenirs stables. Plus tard, à partir de l’adolescence, des expériences semblables suivront, prenant parfois une coloration religieuse au sens large du terme. Mais toujours, le noyau de telles expériences toutes privées est la conscience accrue de son existence propre.

Dans la tradition biblique, deux récits célèbres illustrent bien cela:

Dans l’Ancien Testament d’abord, tout au début du livre de la Genèse (3,9ss), «Adam», donc «l’homme» en général, qui jusque là n’était qu’un animal supérieur s’adonnant inconsciemment à toutes les joies innocentes mises à sa disposition dans un jardin nommé «plaisir» («Eden») est amené par «Eve», la «vie», sa compagne, à enfreindre un interdit - et immédiatement il entend la voix de Dieu, qui le confronte à sa propre existence en lui demandant: «Où es-tu ?» La conséquence de cette première conversion est une première profession de foi, contenant les principaux éléments de la religion biblique : «J’ai entendu ta voix dans le jardin, j’ai été pris de crainte, parce que je suis nu, et je me suis caché!» Ce qui généralement est interprété comme le récit d’une chute, donc d’une catastrophe, est de fait le récit d’une conversion et le début d’une dramatique histoire d’amour entre Dieu et les hommes, ponctuée par d’innombrables fautes suivies d’autant de conversions….

Le second récit à la fin du Nouveau Testament se situe – ce n’est certainement pas un hasard - dans un autre jardin: Marie de Magdala, qui vient de découvrir le tombeau vide, qui y découvre même deux anges et qui ensuite rencontre Jésus lui-même, n’y comprend strictement rien et continue à pleurer la mort de celui, auquel s’attachaient toutes ses espérances – jusqu’à ce qu’elle se fasse interpeller pas son nom : «Marie !». Ainsi a lieu sa conversion : «Elle se retourna et lui dit en hébreu ‘Rabbouni !’, c’est à dire ‘Maître !’» (Jean 20,16). Ici aussi, le bouleversement de toute une vie est parfaitement insaisissable de l’extérieur. C’est l’expérience privée d’une existence face à Dieu, s’articulant par un nom propre et un vocatif.

Si donc la «conversion inattendue» que relate Lucille Leani n’a rien d’extraordinaire, deux choses retiennent pourtant l’attention: d’une part, l’incompréhension totale, accompagnée d’hostilité farouche, qu’elle rencontre de la part de ses proches. Et d’autre part, aspect tout aussi inquiétant, la persistance de sa propre incompréhension face à l’articulation traditionnelle du message chrétien. Ces deux aspects dévoilent un seul et même problème: l’énorme distance entre la tradition chrétienne et l’expérience quotidienne de l’homme moderne, distance dûe à l’incapacité voire à la réticence des prédicateurs chrétiens à traduire leur message dans un langage apte à en faire ressortir la dimension humaine et par cela souvent banale. En ce sens, le livre de Lucille Leani est aussi une invitation pressante à annoncer la Parole avec bien plus de réalisme mais aussi avec un peu plus d’imagination…

Quand le silence se met à parler...

Rares sont les livres, que l’on recommence da capo dès qu’on les a terminés. «Le plein silence» de Marion Muller-Colard en est un. On y trouve, résumée sur 84 pages ajourées et dans un style laconique bien adapté au sujet traité, l’expérience –bouleversante pour l’auteur, théologienne protestante - faite lors d’une retraite conçue selon la méthode des «Exercices spirituels» de S. Ignace de Loyola dans un centre jésuite au pied de la Chartreuse.

En guise d’ouverture, l’auteur résume une substitution spectaculaire opérée en une semaine de silence et de jeûne: le Dieu sinistre de son enfance s’est éclipsé: ce Dieu qui était un gros œil noir / Qui regardait par-dessus mon épaule / Pour juger mes moindres faits et gestes et qui donc maîtrisait à perfection selon la définition des pervers / cet art de la présence / dans l’absence / ce nuage de pollution qui vous suit partout / et murmure avec jouissance / «je te l’avais bien dit» (11). Le Dieu qui apparait à sa place n’est non seulement miséricordieux, tel celui de Luther, mais décidément bienveillant:

Dieu n’a d’yeux

Que rieurs

…

Et le sourire constant

De ceux qui savent

Et aiment faire savoir

De ceux qui aiment

Et savent faire aimer

(12)

La méthode somme toute très simple ayant rendu possible cette découverte est elle aussi résumée de manière précise et à nouveau laconique:

Il se peut

je le conçois

qu' à ne plus parler

on entende enfin

ce qui parle

au plus profond de soi

(20)

…ce qui d’ailleurs n’est pas étonnant, car Le silence agit / comme une acoustique (65).

Ainsi, sous l’effet de cette acoustique, l’auteur entend et redit de manière nouvelle bon nombre de concepts et de textes de la tradition chrétienne (J’apprends par corps / ce que je ne savais que de tête [66]) non sans démasquer aussi beaucoup d’aspects du malaise actuel.

Qui lit – et relit – ces 84 pages ne manquera pas repenser sa vie et ses convictions religieuses tout en s’épargnant la lecture d’une multitude de livres bien plus gros et plus bavards.

Was man von Terroropfern lernen kann

Am 27. Januar 2018 hat Papst Franziskus das Dekret zur Seligsprechung von „Msgr. Pierre Claverie und seinen 18 Gefährtinnen und Gefährten“ unterzeichnet - jener 19 christlichen Opfer des algerischen Terrors, die zwischen 1994 und 1996 – mutmasslich von Islamisten – ermordet wurden. (Neben Pierre Claverie, Dominikaner und Bischof von Oran, sind in Europa besonders die 7 entführten und später enthaupteten Trappistenmönche von Tibhirine im Atlasgebirge in Erinnerung geblieben, die 11 andern Frauen und Männer, allesamt Ordensleute, sind in Europa schneller vergessen worden.)

Nun ist natürlich eine solche Seligsprechung gerade heute nicht ganz unproblematisch.

Dass man Opfer nicht vergisst, ist auf der einen Seite durchaus wichtig für die Hinterbliebenen - und zu diesen Hinterbliebenen gehören in diesem Fall bei weitem nicht nur die Familien der Getöteten, sondern auch Tausende von algerischen Muslimen, die von deren Fachkompetenz profitiert hatten und die ihnen auch in jahrelanger Freundschaft verbunden gewesen waren.

Auf der andern Seite besteht aber halt wirklich die Gefahr, dass eine Seligsprechung von Christen, die in odium fidei („aus Hass auf den Glauben“) von Muslimen ermordet wurden, missverstanden oder missbraucht wird: In Algerien selbst könnte sie die keineswegs verheilten Wunden von Entkolonisierung und Bürgerkrieg wieder aufreissen, in Europa könnte sie durch die verschiedenen rassistischen Parteien, die in allen Ländern zusehends stärker und frecher werden, als kirchliche Absegnung ihrer Islamophobie und ihrer Fremdenfeindlichkeit in Anspruch genommen werden. Daher haben gerade die algerischen Bischöfe sofort nach Bekanntwerden der Seligsprechung darauf hingewiesen, dass die 19 nunmehr hervorgehobenen christlichen Opfer stellvertretend für die 200‘000 meist muslimischen Toten jener Jahre zu verstehen sind (vgl. dazu http://www.moines-tibhirine.org/images/biblio-texte/PROGRES180129.pdf).

Und zudem: mit einer Seligsprechung will die Kirche den Gläubigen Vorbilder präsentieren. Nun haben die 19 ermordeten Kirchenleute ihren gewaltsamen Tod gewiss mit bewundernswerter Gottergebenheit auf sich genommen haben. Nur: ihre Vorbildfunktion wird sich kaum darin erschöpfen dürfen, dass sie sich gelassen durch Fanatiker ermorden liessen, denn darin werden sie - zumindest in Europa - von den wenigsten Katholiken nachgeahmt werden können (Gott sei Dank!). In welcher Hinsicht also können uns diese 19 algerischen Glaubenszeugen Vorbild sein, was haben sie durch ihr Leben bezeugt und durch ihren Tod besiegelt?

Auf diese Frage gibt Iso Baumer in einem kleinen Büchlein, das bereits vor einigen Jahren erschienen ist (Die Mönche von Tibhirine, München-Zürich-Wien 22011, 119 Seiten), eine besonders einfache und klare Antwort:

„Die Ereignisse in Algerien, ihre Vor- und Begleitgeschichte zusammengenommen, machen vor allem auf zwei Dinge aufmerksam, die weit über den gegebenen Anlass hinausgehen:

· Es geht um die rechte Weise, anderen Religionen zu begegnen, hier am Beispiel des Islam, der auch für uns in Europa wachsend an Bedeutung gewinnt.

· Es geht um die Frage, wie sich das Christentum in seiner reduzierten Bedeutung heute und in naher Zukunft in der Welt bewähren soll; denn noch immer trauern Leute seinen früheren Formen beträchtlicher Weltbedeutung nach, die es in absehbarer Zeit nicht mehr zurückgewinnen wird.“ (72)

Zum ersten Punkt finden sich im Buch vier Grundsätze, die skizzieren, wie und worüber ein Dialog zwischen Religionen (in diesem Fall zwischen Christentum und Islam) konkret geführt werden sollte, um zu einem Ziel zu führen. (74-87)

Die Antwort auf die zweite Frage ergibt sich aus den kurzen Lebensläufen der Getöteten, die sich alle auf ihre eigene Weise als Christen in einer Nichtchristlichen, ja Antichristlichen Mehrheitsgesellschaft bewährten.

Eröffnet wird das kleine Buch mit einem knappen historischen Überblick über die kolonialen und postkolonialen Beziehungen zwischen Frankreich und Algerien. Damit wird zumindest umrisshaft klar, in welchem undurchdringlichen Gestrüpp von Gewalt, Gegengewalt, Schuld und Wiedergutmachungsabsichten die 19 Glaubenszeugen ihrem Tod entgegenlebten.

Wenn die Form eines Satzes seinen Inhalt widerlegt...

„Mit dem Mund kann man lügen, nicht mit dem Maul, das man dabei macht“ – diese Beobachtung von Friedrich Nietzsche ist ja eigentlich ganz beruhigend, weil sie zeigt, dass sich die Lüge selbst entlarvt.

Allerdings ist es bei der Wahrheit leider Gottes ganz ähnlich: da vertritt man eine doch ganz vernünftige, klare und wohldurchdachte Position, aber man formuliert sie so, dass die Zuhörerschaft das genaue Gegenteil davon heraushört. Und das ist durch und durch beunruhigend: die Wahrheit widerlegt sich häufig selbst wegen ihrer Formulierung!

Das ist das Thema des Buches von E. Wehling, das äusserst lesenswert ist - trotz seines rätselhaften Titels (dass auch Buchtitel den Leser abschrecken statt anziehen können, hätte doch gerade diese Autorin wissen müssen…). Anhand zahlreicher, konkreter Beispiele zeigt die Autorin, wie jedes Wort, das wir aussprechen in der Zuhörerschaft sogleich ein ganzes Gerüst („frame“) an Bildern und Gefühlen hervorruft, das die Wahrnehmung steuert und auch schon Handlungen einleitet. Wenn man z.B. die „Steuerbelastung“ oder die „Flüchtlingsströme“ erwähnt, und zwar nur, um gegen die SVP zu betonen, dass beides keineswegs unkontrolliert oder bedrohlich sei, so hat man schon von vornherein verloren: die Zuhörerschaft ächzt bereits unter der Last und fürchtet den Strom, der sie hinwegschwemmen wird - und alles argumentieren und wiederlegen ist danach ziemlich für die Katz‘…

Niemand sollte eine einzige politische Aussage mehr machen, ohne dieses Buch gelesen zu haben!! Pierre Casetti

Eine gute und sehr kurze Einleitung in die Materie gibt das folgende Interview mit E. Wehling:

https://www.youtube.com/watch?v=-jTQ3RBzHU8

Wer lieber Filme schaut als Bücher liest, findet auf youtube unter dem Stichwort „Elisabeth Wehling“ aber auch jede Menge ausführlicherer Beiträge: https://www.youtube.com/esults?search_query=elisabeth+wehling

Elisabeth Wehling, Politisches Framing. Wie eine Nation sich ihr Denken einredet und daraus Politik macht, Köln 2016, 222 Seiten

Grands livres déguisés en opuscules

Dissimuler des idées essentielles et originales dans de minuscules livres aux titres hilares – voilà bien la singulière habitude qu’ont les membres du prestigieux „Institut Dominicain d’études Orientales» (IDEO) du Caire.

Ainsi, Jean Druel OP n’a-t-il pas caché dans son «Petit manuel de speed-dating avec Dieu» non seulement un «kit d’urgence pour gens pressés», mais surtout une véritable introduction à la mystique, et sous un titre aussi farfelu que «Je crois en Dieu – moi non plus» un traité de théologie fondamentale en 122 pages, pondéreux par son contenu et éthéré par sa forme…

Adrien Candiard OP lui aussi sacrifie avec un malin plaisir à cet exercice d’humilité littéraire. «Comprendre l'islam: ou plutôt : pourquoi on n'y comprend rien“, situait avec sagacité le fondamentalisme actuel dans l’ensemble de l’histoire islamique – et cela en 128 pages seulement.

Son dernier ouvrage (au titre sobre, vu le contenu tragique) est encore plus bref: à peine 72 pages pour retracer les figures imposantes de deux victimes de la guerre civile algérienne: Pierre Claverie OP, ancien évêque d’Oran, et Mohammed Bouchikhi, son jeune ami musulman, assassinés tous deux le 1er août 1996, quelque semaines après les moines trappistes de Tibhirine.

Le texte reprend en fait une pièce de théâtre constituée de 9 courts monologues joués par un seul et même acteur, dans lesquels Pierre et Mohammed se relayent pour méditer de manière concise et percutante sur la violence, le respect de l’autre, le dialogue visant à comprendre et non à convaincre, la fidélité dans la souffrance, le courage tenace et serein face à la mort…

Un grand livre déguisé en opuscule!

200 Jahre Karl Marx

Am 5. Mai 1818 wurde Karl Marx geboren – Grund genug, um sich wieder einmal mit diesem 200jährigen Greis zu beschäftigen, mit seinem Leben, mit seinen Ideen!

Marx-Biographien gibt es natürlich jede Menge. Von den kurzen ist die beste aber immer noch die RoRoRo-Monographie von Rolf Hosfeld (Karl Marx, Reinbek bei Hamburg 2011 [Rowohlts Monographien, 159 Seiten]). Nach der bewährten Art dieser nunmehr 60jährigen Reihe entsteht dank vieler Illustrationen und zahlreicher Zitate aus den Werken und den Briefen auf knappstem Raum ein plastisches Bild von Marx.

Natürlich: noch viel plastischer wird das Bild, wenn man sich in die viel umfangreichere Biographie von Jürgen Neffe vertieft, die im Moment stapelweise in den Buchhandlungen aufliegt (Marx. Der Unvollendete, München 2017 [Bertelsmann, 655 Seiten]): auf 655 Seiten erfährt man natürlich viel mehr prickelnde Details und entdeckt so mit Staunen, wie ausgeflippt und unseriös Marx eigentlich lebte, bevor er zum sozialistischen Monument erstarrte. Nachteil dieses dicken Schinkens (1 kg 71 Gramm): Neffe ist ein typischer „Fliessbandbiograph“, der solide Biographien über alle möglichen Persönlichkeiten geschrieben hat – doch seltsamerweise fühlt er sich bei Marx plötzlich berufen, zum grossen und originellen Textinterpreten zu werden. Und so breitet er ohne jede Sachkenntnis über Dutzenden von Seiten vor dem gelangweilten Leser seine komischen Einfälle zum „Kommunistischen Manifest“ oder zu den Marx‘schen Frühschriften aus. Klar: diese dümmlichen Kapitel kann man locker überspringen, aber kaufen muss man sie halt dennoch...

Wer sich mehr für Marx‘ Gedankenwelt interessiert als für die Details seines Lebens, kauft sich da besser die kurze Biographie von Bruno Kern (Karl. Marx. Ökonom – Redakteur – Philosoph, Wiesbaden 2018 [Weimarer Verlagsgesellschaft, 157 Seiten]). Hier werden Marx‘ Ideen und Werke knapp vorgestellt und in präziser Sprache in den damaligen politischen und geistesgeschichtlichen Zusammenhang gestellt.

Wenn man sich aber mit Marx abgibt, sollte man auch (wieder einmal) seine Texte lesen. Und zu diesem Zweck hat derselbe Bruno Kern einen äusserst nützlichen und gut gemachten Auswahlband herausgegeben (Karl Marx, Texte, Schriften, ausgewählt, eingeleitet und kommentiert von Bruno Kern, Wiesbaden 2015 [marixverlag, 413 Seiten]). Hier findet man alle bekannten oder wichtigen Texte und Werkteile – immer kurz vorgestellt und eingeleitet und sodann hilfreich kommentiert. Der Band enthält in der Einleitung (zur Einordnung der Textauszüge) auch eine Kürzestbiographie auf 7 Seiten. Auf so kleinem Raum muss ein Leben natürlich etwas blass und dürr bleiben, aber man erhält doch einen sehr klaren und hilfreichen Überblick über die wichtigsten Stationen im (eigentlich schrecklichen und letztlich völlig versauten) Leben dieses nach wie vor imposanten Denkers.

Integration heisst: das Fremde im nationalstaatlichen Einheitsbrei auflösen

Der Fall der Funda Yilmaz ist noch in bester Erinnerung – jener türkischen Bauzeichnerin, die - in der Schweiz geboren und mit einem Schweizer verlobt - im Einbürgerungsexamen zwar alle staatspolitischen Fragen einwandfrei beantwortete, die dann aber vor der Einbürgerungskommission von Buchs (AG) dennoch keine Chance hatte. Sie sei klar zu wenig integriert, z.B. weil sie regelmässig in der Migros einkauft („bloss ein Grossverteiler, welcher auch von vielen Ausländern besucht wird“) oder weil ihr der Name „Titlis“ nicht mehr in den Sinn kam, obwohl sie doch einmal in Engelberg Snowboarden gegangen war.

Angesichts von soviel amtlicher Verblendung ist der Flüchtlings-Essay, den Hannah Arendt (1906-1975) 1943 in den USA geschrieben hat und der jüngst wieder auf Deutsch erschienen ist, die passende Lektüre. Darin karikiert die streitbare Philosophin zunächst aus eigener Erfahrung die absurden Verrenkungen, die (jüdische) Flüchtlinge machen müssen, um sich in ihren Zufluchtsländern zu assimilieren und so einer Rückschaffung in den sicheren Tod zu entgehen (das Problem kennt man ja aus der jüngeren Schweizer Geschichte). Beim Lesen merkt man da, wie entwürdigend es eigentlich ist, von Fremden zu erwarten, dass sie so lange an ihrer Vergangenheit und an ihrer Identität herumbasteln, bis sie nicht mehr als Fremde auffallen (egal ob man diese Unauffälligkeit nun „Assimilation“ oder nur „Integration“ nennt).

Hannah Arendt wäre nun aber nicht Hannah Arendt, wenn sie nicht auch bei der Flüchtlingsproblematik mit einer steilen These auftrumpfen würde: nach dem 2. Weltkrieg hat sie ja die halbe Welt geschockt, indem sie gegen die Kollektivschuld der Deutschen oder gegen den Rassismus des Staates Israel anschrieb und dann 1963 in ihrem Bericht über den Eichmann-Prozess den vielgeschmähten Begriff der „Banalität des Bösen“ prägte. Bei der Flüchtlingsfrage nun schiesst sie ihre Giftpfeile gegen den Nationalstaat ab: erst diese scheinbar so selbstverständliche politische Struktur macht aus historisch seit jeher unvermeidlichen Migrationsbewegungen ein „Flüchtlingsproblem“, das sich nicht mehr lösen lässt.

Das schmale Büchlein, dessen Lektüre man am besten mit dem Nachwort anfängt, macht klar, wie erschreckend phantasielos und oberflächlich die Flüchtlingsfrage bislang angegangen worden ist.

Hannah Arendt, Wir Flüchtlinge. Mit einem Essay von Thomas Meyer (Reclam) Suttgart 2016, 64 Seiten (sFr. 9.40)

Erschreckend und nützlich zugleich

Seit dem letzten Sommer sind auch auf Deutsch etliche Bücher erschienen, die Donald Trumps Aufstieg – erst zum Präsidentschaftskandidaten der Republikaner, dann zum US-Präsidenten - zu verstehen suchen.

Dasjenige des US-amerikanischen Historikers Th. Snyder scheint mir besonders lesenswert. Es ist nämlich speziell erschreckend und zugleich speziell nützlich.

Wieso erschreckend? Weil Snyder, der die Zwischenkriegszeit besonders gut kennt, bis in die kleinsten Details hinein jede Menge Ähnlichkeiten nennt zwischen dem damaligen Aufstieg des Nationalsozialismus und dem gegenwärtigen Aufstieg rechtsnationaler Parteien. So macht er klar, wie schnell und unbemerkt der Faschismus eine demokratisch verfasste Gesellschaft befallen und vernichten kann.

Zugleich ist das schmale Büchlein auch sehr nützlich. Es enthält nämlich in 20 kleine, angenehm geschriebene Abschnitte gegliedert, allerhand Vorschläge, wie man dem gegenwärtigen, faschistoiden Rechtstrend im politischen Alltag ganz konkret widerstehen kann.

Hier ein Interview des Autors, das etliche Thesen des Buches aufnimmt..